Etes-vous dans de bonnes conditions pour évaluer ? Voici trois questions préparatoires qu’on peut se poser avant d’entreprendre une évaluation, pour s’assurer qu’elle est pertinente et réalisable. 1. Y a-t-il une ouverture au changement ? Il est préférable qu’il y ait une … Continuer la lecture

Archives de l’auteur : Rédacteur

2 – Choisir une évaluation interne, externe ou mixte

Galerie

Trois types d’organisation de l’évaluation sont possibles, chacun avec son intérêt et ses limites : 1. Une évaluation interne est réalisée uniquement par les responsables de l’action.Intérêt : elle s’appuie sur ceux qui connaissent le mieux l’action et qui perçoivent le mieux … Continuer la lecture

6 – Répertoire d’activités pour évaluer une formation

Quelles activités facilitent l’évaluation en fin de formation ? Découvrez quelques idées ci-dessous !

Le sac à dos

Il est proposé de dessiner un sac à dos comprenant : ce que je conserve / je renforce (ce que j’ai consolidé) d’un côté et je repars avec, de l’autre (ce qui est nouveau). En dehors du sac à dos, les personnes indiquent ce que je laisse (ce qu’elles ne souhaitent pas approfondir ou qu’elles ne souhaitent pas conserver.

Les prochains pas

A l’aide de Post-it de trois couleurs différentes, chacun·e est invité·e à écrire les actions qu’il/elle projette : Ce que je mets en place… demain … dans 1 mois … dans 1 an. Les participant·es conservent et repartent avec leurs Post-it. Le formateur ou la formatrice rassemble les pas du groupe sous des thématiques communes pour montrer l’engagement collectif vers des actions et prend une photographie des prochains pas du groupe pour la partager après la formation avec les participant·es.

Un caillou, une pépite

Le groupe évoque une chose qu’il a appréciée (pépite) et une autre qu’il n’a pas aimée (caillou). Une variante consiste à mentionner ce qui s’est décalé entre le moment avant la formation et après (ou pendant le bilan) : Avant, je pensais que… Maintenant, je sais que…

L’arbre d‘Ostende

Un premier temps individuel de réflexion puis un deuxième temps de partage en collectif sont proposés à partir de l’arbre d’Ostende à compléter : Comment je me sens à la fin de cette première journée ? Dans quel état d’esprit je suis pour demain ? En partant les participant·es entourent ou colorient le personnage qui correspond à leur état sur l’arbre collectif d’Ostende.

Fiche ressource « L’arbre d’Ostende » – Académie de Dijon

La frise de nos attentes

A partir d’une ligne de temps, d’une flèche ou d’une représentation sous forme de frise, les personnes du groupe se placent en début, en milieu et en fin de formation pour estimer l’évaluation de leurs acquis ou de leurs attentes pendant la formation.

Tête-cœur-corps

A partir d’un personnage, représenter ou partager ce qui a été appris (tête), ressenti (cœur) et les actions à mettre en place (corps/pied).

Fiche ressource « Tête cœur pied » ou « Tête corps pied » – Agir ESE

Avant… maintenant

Proposer aux personnes de se placer en cercle. A tour de rôle, chacune énonce une phrase commençant par Avant, je pensais que… et se décale d’un pas sur la droite ou sur la gauche en même temps que tout le groupe. Elle énonce ensuite une phrase commençant par Maintenant, je sais que… Le cercle tourne ainsi en même temps que le pas de côté de chaque personne. Cette activité permet de travailler sur ce qui a été compris / appris / découvert / surprenant… pendant la formation.

4 – Évaluer les pratiques

De quoi s’agit-il ?

Il s’agit d’évaluer ce que les apprenant·es ont réellement mis en pratique dans leur situation de travail ou, le cas échéant, dans leurs activités de bénévolat. Ce niveau d’évaluation se concentre sur les changements de comportement des apprenant·es. L’objectif est de définir si les changements de pratiques visés par la formation, à savoir les objectifs de formation ont été atteints ou non.

Pourquoi évaluer les changements de pratiques ?

Si l’évaluation des apprentissages permet de mesurer l’acquisition des savoirs, savoir-faire et savoir-être dans le cadre fictif de la formation, l’évaluation des pratiques vise à cerner dans quelle mesure ces compétences sont déployées dans le contexte réel. Cette évaluation permet aux apprenant·es de prendre conscience des compétences réellement acquises en formation. Elle permet également de réajuster le dispositif pédagogique pour être au plus près des préoccupations et des conditions de travail des apprenant·es.

Les différentes formes d’évaluation des pratiques

Le questionnaire à froid

L’évaluation des pratiques est souvent réalisée à travers un questionnaire “à froid”, transmis quelques mois après la formation. Le délai sera réfléchi de façon à laisser suffisamment de temps aux apprenant·es pour appliquer ce qu’ils ont appris en formation dans le cadre d’interventions ou de projets réels. Le questionnaire peut venir interroger les changements de pratiques du point de vue de l’apprenant·e, mais aussi de ses collègues et responsables hiérarchiques.

L’entretien ou l’observation

L’évaluation peut aussi être menée de manière plus approfondie dans le cadre d’un accompagnement post-formation. L’équipe de formation peut alors interroger l’apprenant·e sur ce qui a changé ou non dans ses pratiques ou observer l’apprenant·e en action dans des interventions.

3 – Évaluer les apprentissages

De quoi s’agit-il ?

L’évaluation des apprentissages vise à apprécier les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être acquis durant la formation. Il s’agit donc d’évaluer l’atteinte des objectifs pédagogiques et, plus spécifiquement, de mesurer l’écart entre les savoirs, savoir-faire et savoir-être des apprenant·es à un instant T et un attendu de référence. Cette évaluation ne doit pas être confondue avec l’évaluation de satisfaction des apprenant·es, ni avec l’évaluation des changements de pratique observés en situation de travail après la formation, aussi appelée « évaluation de transfert des acquis ».

Pourquoi évaluer les apprentissages ?

Pour les formateurs ou les formatrices, l’évaluation des apprentissages permet de :

- S’assurer que les apprenant·es ont les prérequis pour suivre efficacement la formation

- Connaître les éventuelles différences de niveaux entre apprenant·es, en lien avec les objectifs pédagogiques, pour prévoir des modalités de travail de groupe adaptées

- Repérer les difficultés des apprenant·es et réajuster les contenus et méthodes pédagogiques pendant la formation ou réviser le dispositif de formation pour une session ultérieure

Pour les apprenant·es, elle permet de :

- Se situer par rapport aux objectifs pédagogiques en amont et pouvoir choisir le parcours de formation le plus adapté

- Prendre conscience de sa progression pendant la formation et se sentir sécurisé·e

- Ajuster ses stratégies d’apprentissage en fonction de sa progression (ex : poser des questions aux formateurs, aux formatrices ou aux autres apprenant·es, consulter des ressources complémentaires, etc.)

- Faire valoir ses acquis auprès d’un employeur

L’évaluation des apprentissages constitue également une obligation réglementaire dans le cadre de la réalisation d’actions de formation professionnelle. Cette évaluation figure notamment au référentiel de la certification qualité des organismes de formation (certification Qualiopi), qui requiert la mise en place de modalités d’évaluation des acquis adaptées aux objectifs de la formation (indicateur 11 du référentiel Qualiopi).

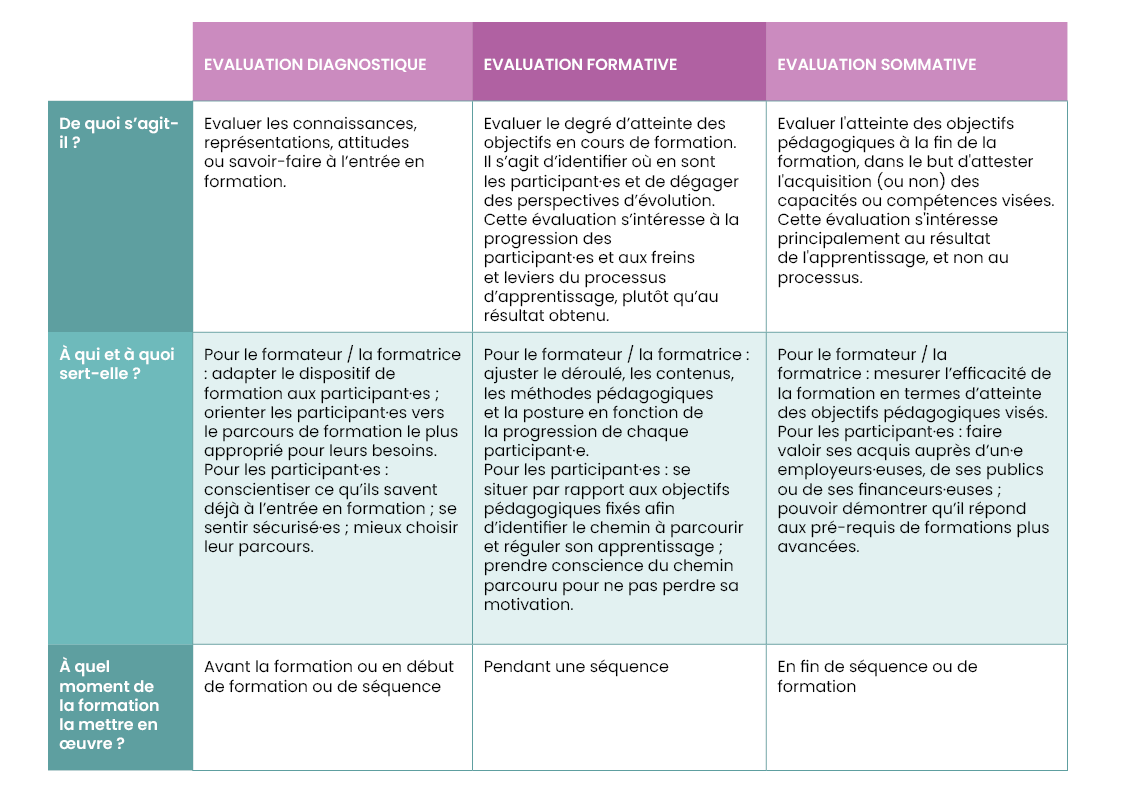

Les différents types d’évaluation des apprentissages

On distinguera trois types d’évaluation des apprentissages. Elles ont des objectifs spécifiques et sont mises en œuvre à des moments différents de la formation.

L’évaluation formative a un but pédagogique : elle sert à mieux piloter la formation et, pour les apprenant·es, à mieux réguler leurs apprentissages.

L’évaluation sommative, quant à elle, a pour objectif de témoigner des acquis de fin de formation. Son résultat pourra figurer sur l’attestation de fin de formation professionnelle (ou le certificat de réalisation), afin d’être communiqué aux apprenant·es et à leurs employeurs. L’évaluation sommative n’a pas vocation à améliorer le processus d’apprentissage, même si elle permet aux apprenant·es de prendre des décisions en lien avec la suite de leur parcours de formation comme choisir de suivre une autre formation.

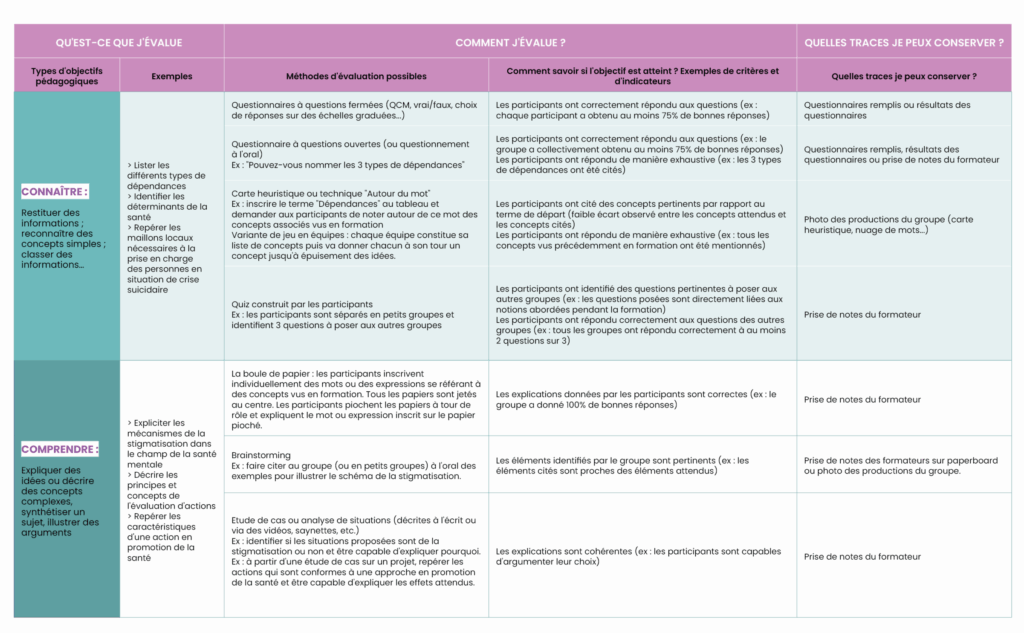

Les différentes modalités d’évaluation des apprentissages en fonction des objectifs poursuivis

A l’étape 2, les objectifs pédagogiques ont été définis en s’appuyant par exemple sur la taxonomie de Bloom revisitée par Anderson & Krathwol : connaitre, comprendre, appliquer, analyser, évaluer, créer. Dans le tableau suivant, des méthodes, des critères et des indicateurs sont proposées pour évaluer les différents objectifs précédents.

Pour passer à la pratique

Tableau : Outils d’aide à l’évaluation des apprentissages

Les différentes formes d’évaluation des apprentissages

L’évaluation des apprentissages peut être réalisée par le formateur, la formatrice, les participant·es ou conjointement. Quatre formes d’évaluation des apprentissages peuvent être identifiées (GIP-FAR, 2019) :

- L’autoévaluation : l’apprenant évalue individuellement ses propres productions, au regard des objectifs pédagogiques. L’apprenant doit donc bien saisir les objectifs et les critères d’évaluation.

- L’évaluation par les pairs : les apprenant·es évaluent réciproquement ou mutuellement en binômes ou en petits groupes leurs apprentissages. Elle invite les apprenant·es à « croiser les regards » et favorise l’appropriation mutuelle des critères et des objectifs pédagogiques.

- La co-évaluation : elle croise l’autoévaluation ou l’évaluation par les pairs, et le regard du formateur ou de la formatrice sur les apprentissages des apprenant·es. Elle permet de responsabiliser les apprenant·es et favorise la prise de conscience de leurs apprentissages.

- L’évaluation experte : le formateur évalue seul les productions des apprenant·es. Cette évaluation est celle qui permet le moins aux apprenant·es de s’approprier les critères d’évaluation et donc d’apprendre à évaluer eux-mêmes leurs actions. Elle nécessite une explication des résultats par le formateur ou la formatrice.

Différentes méthodes pourront être utilisées en fonction du type d’objectif pédagogique à évaluer (voir Boîte à outils : Répertoire des activités pour évaluer une formation).

2 – Évaluer les réactions

De quoi s’agit-il ?

Il s’agit d’apprécier la façon dont les apprenant·es répondent à la formation, sans en mesurer les effets. Les réactions évaluables comprennent la satisfaction, l’engagement ou le sentiment de pertinence de la formation par rapport à leurs besoins. L’évaluation sert à ajuster ou à améliorer le déroulé pédagogique et la logistique (contenus, méthodes pédagogiques, rythme, durée, conditions d’accueil…) dans le but de favoriser la motivation, l’engagement et l’attention du groupe et de renforcer l’intérêt de la formation. De nombreuses dimensions peuvent être évaluées comme synthétisées dans la fiche 6.

Pour passer à la pratique :

FICHE 6. Liste de critères d’observation en formation

Comment évaluer les réactions ?

II existe de nombreuses méthodes de collecte des réactions des apprenant·es. Les plus courantes pour les formations courtes restent le questionnaire individuel et le recueil à l’oral par des techniques d’animation. Le suivi de l’assiduité des apprenant·es, notamment le nombre d’absences injustifiées ou d’abandons en cours de formation, peuvent utilement compléter les données recueillies directement auprès des apprenant·es.

Le questionnaire écrit individuel

Ce type de questionnaire est très fréquemment utilisé par les organismes de formation et tend à se systématiser depuis l’introduction des référentiels qualité. Anonyme ou non, il inclut le plus souvent des questions fermées et des questions ouvertes permettant par exemple de préciser les points forts et les points faibles de la formation.

Exemples de questions à réponses fermées (très satisfait·e ; satisfait·e ; peu satisfait·e ; pas satisfait·e du tout) : De manière générale, êtes-vous satisfait·e de la formation à laquelle vous venez de participer ? Etes-vous satisfait·e de l’animation de la formation ? Etes-vous satisfait·e des échanges entre les participant·es ? Etes-vous satisfait·e de l’ambiance dans le groupe ? Etes-vous satisfait·e des compétences de transmission des formateurs et formatrices ? Etes-vous satisfait·e des apports théoriques transmis ?

Les techniques d’animation

De nombreuses techniques peuvent être utilisées pour collecter les réactions des participant·es en fin de journée ou à l’issue de la formation : voir Boîte à outils : Répertoire d’activités pour évaluer une formation.

Les retours des formateurs et des formatrices

Des entretiens peuvent être réalisés par le responsable pédagogique de l’organisme de formation auprès des formateurs ou des formatrices. Il peut aussi simplement s’agir d’un bilan des formateurs et formatrices sur la base de leurs ressentis et des retours des apprenant·es. Un bilan écrit permet de garder une trace des améliorations à mettre en place pour les formations suivantes et peut éventuellement être transmis aux commanditaires de la formation. Le bilan peut aborder les thèmes suivants :

- Nombre et profils des apprenant·es

- Assiduité (nombre d’heures suivies/nombre d’heures prévues)

- Attentes initiales des apprenant·es

- Déroulé de la formation, adaptations par rapport au déroulé prévu

- Dynamique de groupe

- Résultats en termes de montée en compétences, satisfaction des apprenant·es

- Points forts, points faibles, aléas éventuels et mesures prises pour les résoudre

- Les améliorations possibles : recontacter l’équipe de formation pour répondre à leurs questions ou bénéficier d’un accompagnement méthodologique ; mettre à disposition des ressources complémentaires (bibliographie, articles, livres, vidéos, outils). Il est également possible de créer un espace partagé en ligne pour que les participant·es ajoutent leurs propres ressources ; proposer des journées d’échange de pratiques à distance pour permettre aux participant·es de partager leurs retours d’expériences avec d’autres participant·es sur ce qu’ils et elles ont mis en place à partir des apports de connaissances.

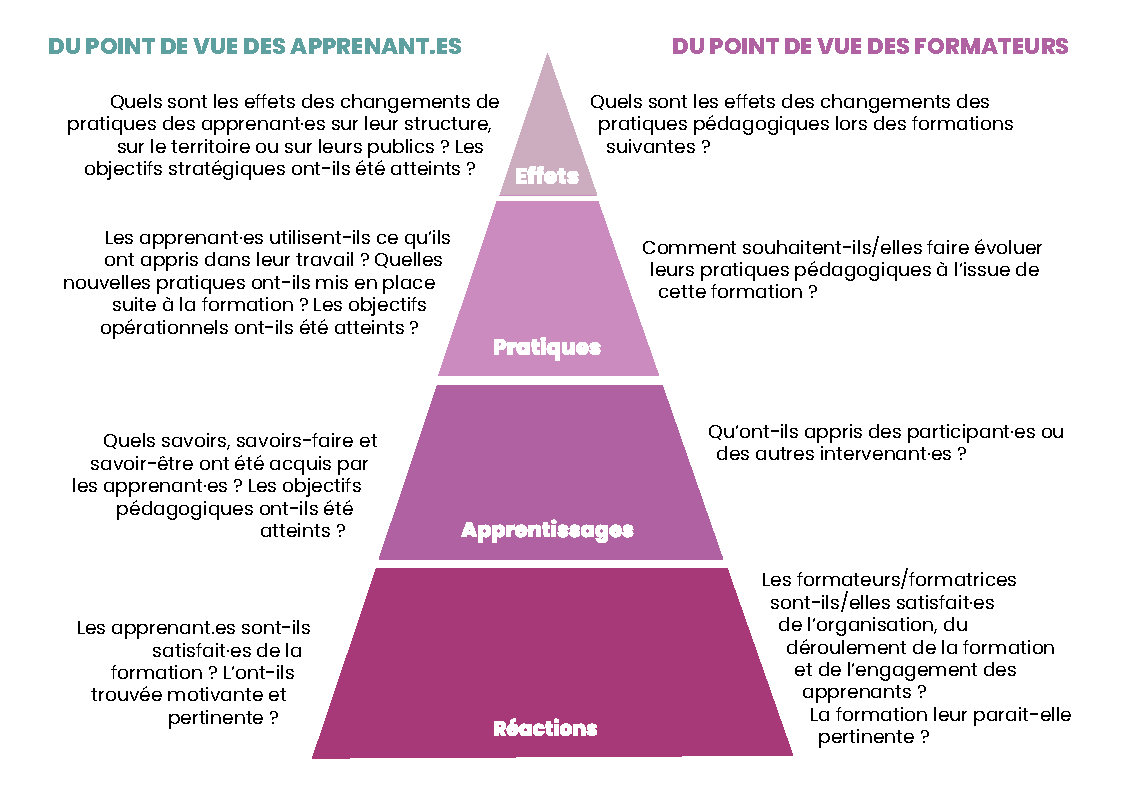

1 – Les quatre niveaux d’évaluation

Le modèle Kirkpatrick (1967) identifie quatre niveaux pour évaluer une formation.

Comment et quand réaliser l’évaluation ?

Le dispositif d’évaluation doit être pensé dès la conception de la formation. Dans le cadre de la formation professionnelle régie par la certification Qualiopi, il s’agit même d’une obligation réglementaire. L’évaluation peut porter sur une action de formation, sur un parcours ou sur l’ensemble de l’offre de formation d’une structure.

Avant la formation

Il est essentiel de définir des critères d’évaluation de la formation en fonction de vos différents objectifs pédagogiques (voir étape 2.1 : Définir des objectifs). De même, il est important de mesurer le niveau de compétence et de connaissance des apprenant·es en amont de la formation afin de pouvoir mesurer l’évolution après la formation, à travers un questionnaire ou un entretien par exemple.

Pendant la formation

Il est fondamental de valider régulièrement les acquis sous forme de feedback et d’observer la dynamique d’apprentissage pour ajuster la progression pédagogique et sa posture.

À la fin de la formation, il est important de mesurer le niveau de satisfaction et la perception de montée en compétences du groupe (voir Boîte à outils : Répertoire d’activités pour évaluer une formation).

Après la formation

Dans les jours qui suivent la formation, les apprenant·es peuvent être interrogé·es à chaud sur leur niveau de satisfaction et leur perception de montée en compétences. L’équipe de formation peut également faire un premier bilan pour échanger sur leurs réactions, identifier des pistes d’amélioration de la formation et prendre un temps plus réflexif sur l’expérience d’animation de la formation et ce qu’ils et elles en ont appris.

Plusieurs semaines ou mois après la formation, une deuxième évaluation permet d’aborder les résultats à plus long terme de la formation, notamment l’application des apprentissages dans le travail des participant·es, ce qui correspond au niveau des « comportements » du modèle précédent, et ce que ces changements de pratique ont pu produire sur la structure et ses actions, sur le territoire, comme l’émergence de nouveaux partenariats avec d’autres acteurs du territoire, et sur les publics finaux. Il est possible par exemple de se demander si les publics finaux sont-ils plus satisfaits des actions d’éducation pour la santé proposée par l’apprenant·e.

Qui solliciter ?

Toutes les parties prenantes peuvent être sollicitées pour évaluer de manière exhaustive ces quatre niveaux d’apprentissage (réactions, apprentissages, pratiques, effets) :

- Les participant·es

- Les formateurs, les formatrices et tout·e autre intervenant·e

- Les employeurs des participant·es ou d’autres commanditaires de la formation

- Les partenaires ou les prestataires techniques et logistiques (structures relais sur un territoire, bailleurs de salles, traiteurs…)

- Les financeurs

- Les équipes administratives et pédagogiques de l’organisme de formation (référent·es pédagogiques, responsables finances, assistant·es administratif et administratives…)

- Une structure d’évaluation externe ou une équipe de recherche universitaire

5 – Répertoire d’activités pour coopérer

Quelles activités peuvent être mises en place pour favoriser la coopération et le travail en petits groupes ?

La situation-problème

Il s’agit de confronter les représentations initiales des apprenant·es à des faits théoriques sur lesquels le groupe peut se pencher en groupes restreints.

Fiche ressource « La situation-problème »- Académie de Dijon

Le guide et l’aveugle

Par deux, une personne devient le/la guide et l’autre, l’aveugle. L’aveugle se laisse accompagner dans la salle par son/sa guide qui lui pose une main sur l’épaule et lui permet de se déplacer par un code ou à l’aide de mots. Cette activité favorise la confiance au sein du groupe.

Les baguettes en miroir

Les participant·es tiennent une baguette du bout de l’index et tentent de la faire tenir en marchant de concert dans la salle. Lorsque la baguette tombe, le groupe s’arrête. Il convient de prévoir plusieurs tours.

Fiche ressource « La baguette en miroir » E18 – Coopérons dès l’école

Le Pac-Man

Le groupe coopère en silence pour empêcher le Pac-Man de se rassoir sur une chaise libre.

Fiche ressource « Pac-man » – Engagées, déterminées

Les chapeaux de BONO

Proposer une situation liée au thème de la formation et distribuer les rôles (les chapeaux) correspondant à différentes façons de regarder la situation.

Fiche ressource « Le chapeau de Bono » – Commun agir

4 – Répertoire d’activités pour travailler sur les représentations

Comment observer les représentations du groupe ? Plusieurs activités sont proposées ci-dessous.

Un tableau collectif des représentations autour du thème de la formation

Les participant·es répondent à une question générique par des mots ou de petits dessins répondant à une question choisie, par exemple : « Que signifie pour vous une alimentation saine et équilibrée ? » Le groupe revient au tableau à la fin de la formation pour comparer les propositions initiales à leurs représentations finales.

Exemple : faire émerger les représentations des apprenant·es sur la santé en utilisant un jeu de photo-expression, noter les mots-clés ressortant des échanges sur un Paperboard en les classant selon les « trois santés » (physique, mentale, sociale), puis présenter la définition de la santé de l’OMS.

Fiche ressource « Le brianstorming » – Académie de Dijon

Un débat mouvant

A partir d’affirmations tranchées, le groupe se positionne en faveur d’une réponse positive sur la gauche et négative sur la droite, par exemple : « Il faut prendre un petit déjeuner », puis le formateur ou la formatrice demande aux participant·es d’argumenter sur leur prise de position sur ce thème.

Dessine-moi un mouton

Il est demandé aux participant·es de dessiner un élément de la formation pour identifier leurs représentations.

Fiche ressource « Dessine-moi un mouton » – Académie de Dijon

Un jeu de photo-expression

Le formateur ou la formatrice pose une question autour des représentations, par exemple : « Que signifie la santé mentale pour vous ? »

Fiche ressource « Le photolangage » – Académie de Dijon

Une guirlande collective

L’affichage des représentations peut être une bonne manière de les voir évoluer et de se les représenter. La guirlande collective permet de prendre plusieurs temps pendant la formation pour amender la guirlande, et la voir évoluer au fil de la formation.

Exemple : faire émerger les représentations des apprenant·es sur la santé autour de la question « Que signifie être en bonne santé mentale ? » et leur demander d’écrire des propositions sur une feuille A4 pliée en deux qui vient alimenter une ficelle courant sur le mur de la salle. La guirlande évoluera au fur et à mesure de la formation, en fonction des découvertes des participant·es.

L’abaque de Régnier

Les participant·es sont amené·es à donner leur avis sur le thème à l’aide de petits cartons de couleurs.

Fiche ressource « L’abbaque de Régnier »

3 – Répertoire d’activités pour poser le cadre

Comment construire ou coconstruire les règles du groupe ? Plusieurs activités sont proposées dans cette section, ainsi que des fiches pédagogiques à télécharger.

La tour de KAPLA®

Les participant·es jouent au jeu de construction en petits groupes, puis font un pas de côté pour définir des règles du bien vivre ensemble, en s’inspirant de ce qui a fonctionné en jouant.

Télécharger la fiche pédagogique « La tour de KAPLA® »

L’expression de nos besoins

A l’aide d’un jeu de cartes des besoins, les participant·es partagent leurs besoins individuels avec le groupe et coconstruisent ainsi des règles collectives à partir des besoins individuels.

Les participant·es peuvent rencontrer des difficultés à conscientiser et à verbaliser leurs besoins individuels ou se sentir dérangé·es par la proposition consistant à partager des besoins considérés comme intimes ou privés dans un cadre professionnel (comme le besoin de reconnaissance). Dans ce cas, n’hésitez pas à adapter les modalités de travail (en faisant des binômes par exemple) ou les activités proposées (mes besoins professionnels dans le cadre de cette formation).

Télécharger la fiche pédagogique « L’expression de nos besoins »

Le mode d’emploi

Les participant·es expriment une singularité de leur mode de fonctionnement, qu’ils ou elles aimeraient partager avec le groupe.

Télécharger la fiche pédagogique « Le mode d’emploi »