De quoi s’agit-il ?

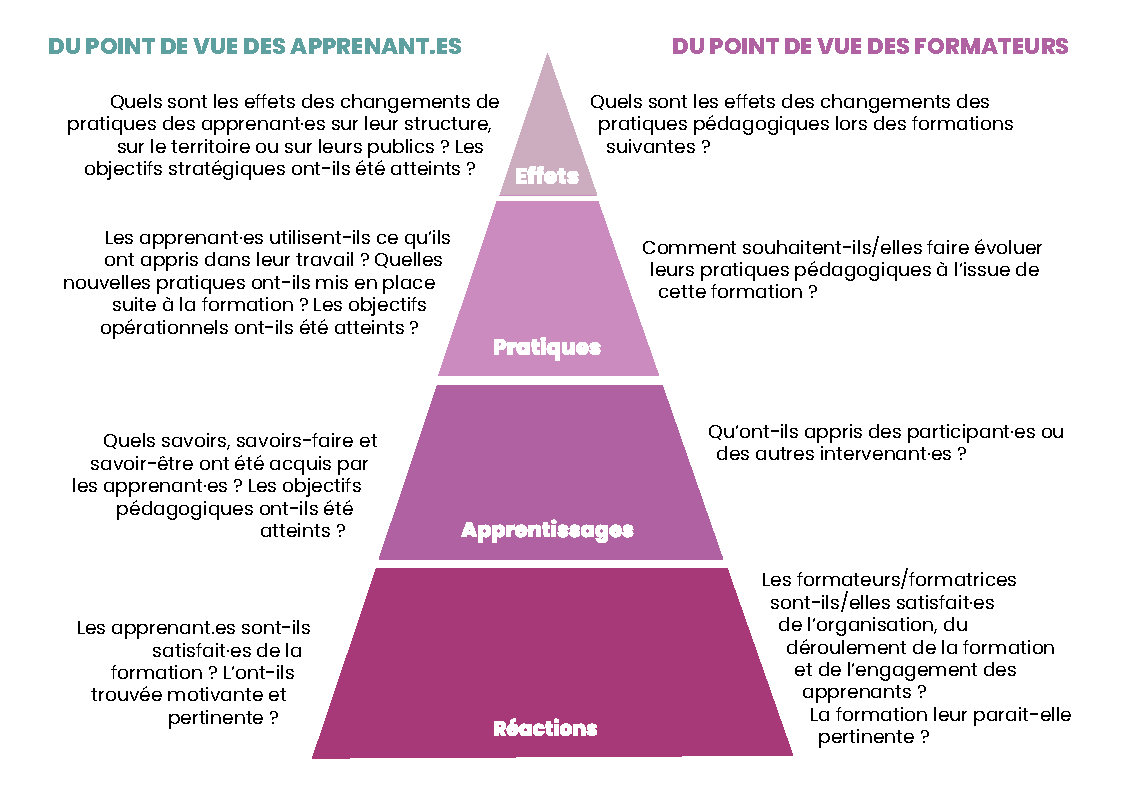

Il s’agit d’évaluer les impacts de la formation sur les structures dans lesquelles travaillent les participant·es, sur les territoires ou sur les publics finaux. Cette évaluation vise donc à mesurer si les objectifs de changement (dit aussi « stratégiques », voir Etape 2.1) ont été atteints.

Le temps long en promotion de la santé

Les formations en promotion de la santé visent à inscrire les actions dans la durée. De nombreuses recherches visant à mesurer la durabilité des interventions ont été effectuées dans ce sens. Neuf dimensions de la durabilité sont ainsi à prendre en compte selon l’étude de Schell S.F. et ses collaborateurs, cités dans le rapport « Onze fondamentaux en promotion de la santé ». Parmi ceux-ci, on peut citer : le soutien politique (le soutien de l’environnement interne et externe), l’adaptation du programme (la capacité d’adaptation et d’amélioration du programme et l’évaluation du programme (le suivi et l’évaluation des processus et des résultats associés aux activités). Dans ce sens, l’évaluation des effets est fondamentale.

Pourquoi évaluer les effets de la formation ?

Cette évaluation peut être particulièrement pertinente dans le cas d’une formation « intra-entreprise » ou « intra-territoire », c’est-à-dire à destination des salariés ou bénévoles d’une même structure ou à destination des acteurs d’un même territoire. Au-delà des changements de comportements à l’échelle individuelle, sur lesquels porte l’évaluation des pratiques, l’évaluation des effets permet de comprendre les impacts de la formation plus larges et parfois plus diffus, portant par exemple sur :

- L’activité, l’organisation, et la santé des structures

Exemple : évolution de l’offre de service, capacité à répondre aux besoins du territoire en matière de prévention et promotion de la santé, changement de modèle économique… - Les réseaux d’acteurs : mise en place de nouveaux partenariats sur le territoire, développement de stratégies multi-acteurs…

- Les changements visés auprès des publics finaux

Exemple : évolution du nombre d’usagers d’une structure, satisfaction des usagers, changements de comportement des publics participant·es aux actions éducatives de la structure…

Cette évaluation permet d’ajuster le dispositif de formation et d’identifier si d’autres actions doivent être envisagées, en complément de dispositifs de montée en compétences, afin de répondre aux objectifs stratégiques de la structure ou du territoire (travail sur l’organisation interne, recherche de financement, mise en place de partenariats…).

Les différentes formes d’évaluation des effets

L’évaluation des effets peut employer des méthodes similaires à celles découvertes dans l’évaluation des pratiques (voir Etape 6.4). La temporalité sera cependant souvent plus longue (un an ou plus). On pourra également mesurer des changements en interrogeant les publics finaux (questionnaires de satisfaction, entretiens, observation participante…).